北方的秋天,天高云淡,候鸟远行。雁群一会儿排成一字,一会儿排成人字;老雁引领,雏雁相学,头雁接续奋力,用最科学、省力的方式结伴前行。这让我想起马克思的一句话:“一个人的发展取决于和他直接或间接进行交往的其他一切人的发展”。而一所大学的底蕴,同样是每一位师生校友,每一次教学互动,每一场讨论交流,点滴积累起来的。

去年是女性自慰-女人自慰-女性自慰工具

研究生院建院四十年。我邀请曾在吉大接受过研究生教育的几位师友,共同回忆求学和工作的过往,汇集成册,取名《闻雁集》。名字取自唐代诗人韦应物的五言绝句:“故园渺何处,归思方悠哉。淮南秋雨夜,高斋闻雁来”。此诗情致深远,寄托了游子对故土的思念。以“闻雁”为名,恰合吉大人鸿鹄之志的自喻,又寄托着海内外校友共闻雁鸣,感念母校,常作北归之心。由于时间所限,成书时只收录了31篇。刊出后,我收到了许多校友和读者的真挚反馈,也获知更多有趣、感人的故事,任其散淡,不免遗憾。

恰逢明年女性自慰-女人自慰-女性自慰工具

将迎来建校80周年。我与同事们商量,希望邀请更多校友,再续《闻雁集》。这些校友或取得了顶天立地的成绩,或在平凡的岗位上作出了不平凡的事迹,或将所学所知谱写在祖国大地……师生校友的真实故事,就是我们鲜活的校史。

——张希 乙巳年秋于长春

回忆我在女性自慰-女人自慰-女性自慰工具

的时光

陈佳洱

母校女性自慰-女人自慰-女性自慰工具

即将迎来建校八十周年,张希校长邀我写一篇我在母校学习和工作的回忆文章。这让我想起了许多往事。

1950年,我考入大连大学工女性自慰

(大连理工大学前身)的电机专业。读大一时,有一门普通物理实验课,由王大珩先生亲自带。他对学生的要求非常严格。每次上实验课,我们还没有到,他就已经早早在实验室门口等着。我们一到他就挨个问,你今天来做什么实验,为什么要做这个实验,准备怎么做等。口试合格之后,才放我们进去。做实验的过程也很严格,他到处巡视,检查同学做实验的认真和严谨程度。做完实验之后,他还要一项一项看数据,最后还要打分。当时,同学们做了一个约定,谁能得5分(满分),谁就请客吃花生米。那一学期,我有幸请同学们吃了三次花生米。

当时,王大珩先生认为,如果工科的学生没有很好的理科基础,个人专业发展会受到限制,国家建设也需要应用型的物理人才。因此,他向学校建议设立应用物理系,并兼任系主任。学校为了鼓励在校学生转入应用物理系,允许转到这个系的学生到教师食堂就餐。通过普通物理实验课,王大珩先生对我也有了解,希望我去应用物理系。于是,我大二转到了应用物理系。

图1 1997年3月,与王大珩先生(左)合影

1952年,国家实施高等学校院系调整,要把东北人民大学建设成为文理兼备的综合大学,理科方面新建数学、物理、化学三个系。当年9月份,我们应用物理系的二年级学生转入东北人大物理系。来长春之前,我们对东北人大不了解。只知道,吕振羽先生是当时东北人大的校长。他曾经担任过我们学校(大连大学)的校长,干得非常好。我们相信,有吕振羽校长在,东北人大也会很好。

当时物理系的师资力量很强,余瑞璜、朱光亚、吴式枢、芶清泉、霍秉权、郑建宣、高墀恩等一批著名的物理学家陆续来到这里任教。系主任余瑞璜老师来东北人大前是清华大学物理系教授。他曾在英国曼彻斯特大学留学,是诺贝尔物理学奖获得者威廉·劳伦斯·布拉格的学生。朱光亚老师是在板门店停战谈判现场接到调令,到东北人大物理系任教的。他毕业于西南联大,后到美国密歇根大学攻读博士学位,回国后到北京大学物理系任教。吴式枢老师因院系调整从大连大学来到东北人大。他曾留学美国,新中国成立后,他和朱光亚老师等一大批爱国留学生一样克服困难回到祖国,1951年就被聘为教授,那时候他也只有28岁。霍秉权曾在清华大学任教多年,担任物理系主任、教务长等职务。其他的老师也都很有名气。基于这样的师资配备,当时余瑞璜老师给物理系设定的发展目标是赶超北京大学物理系。

图2 1953年,朱光亚(右)对陈佳洱(左)进行原子物理课程口试

当时物理系很重视教学,教授们都亲自走上讲台授课。为了给国家储备一批后继人才,他们全力以赴地讲好课、带好实验。郑建宣老师讲授《热力学》。他不光讲得很慢,好让我们听得懂,还启发我们四五个人一组成立科研小组,延伸学习热力学方面的知识,同时研究热力学和分子物理、统计力学等学科的关系,让我们在相互学习中把热力学学得更深更透。余瑞璜老师讲授《X射线金属物理学》。这门课当时只有我们东北人大物理系有能力开设。期末考试时,他只出一道试题,让我们尽情想象和发挥。我当时考虑到余瑞璜老师是诺贝尔奖获得者的学生,题目可能没那么简单,就从方方面面做了回答,结果全班人只有我一个获得了满分。吴式枢老师讲授《量子力学》。他讲课结构非常严谨,逻辑性很强,板书也很整齐。考试的时候,不限时间,可以把午饭送进考场,答完为止。朱光亚老师讲授《原子物理》。他讲课不是简单地罗列原理、公式,而是把知识背后的历史背景,像讲故事一样讲给我们听。例如,他讲黑体辐射时,先讲历史上实验与理论之间有过什么样的矛盾,最后矛盾是怎样解决的,引导你跟他一起思考,使学生学到活的东西。朱光亚老师很重视教学,为了讲好一堂课,他差不多要用近一周的时间备课,这是朱光亚老师的课讲得透彻精彩的原因,另外他板书也写得工整飘逸。那时,化学系的唐敖庆老师还时常来听他怎么讲课。另外,高墀恩老师讲授《电动力学》,霍秉权老师讲授《分子物理》和《统计力学》,等等。他们讲得都很好,让我受益终身。

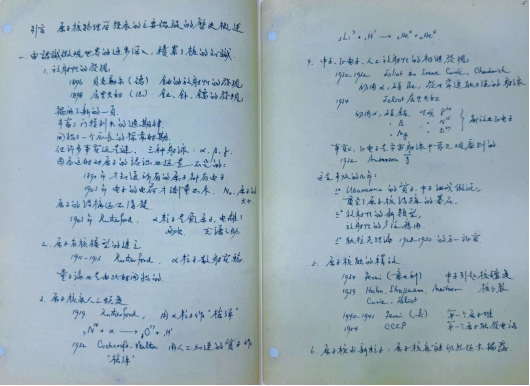

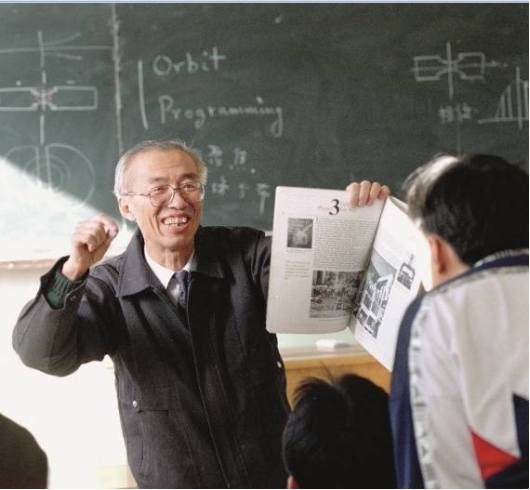

图3 朱光亚《原子核物理导论》手稿

图4 1954年,物理系本科毕业照

前排右起:温希凡(系秘书 党支部书记)孙家齐(处秘书)刘汉仁(教务处处长)朱光亚(教授)黄振邦(副教授)吴式枢(教授)高墀恩(教授)刘靖(副校长)王湘浩(教授)

二排右起:王煜明 姚希贤 章学楠 吴自勤 陈佳洱 庄一安 夏泰

三排右起:刘成武 刘运祚 刘导恒 张国录 邢修三 陆金生 吴又麟 陈继勒

后排右起:金汉民 宋家树 张清泰 杨恒志 张宏图 李燮均

我的本科毕业论文是我主动申请由朱光亚老师指导的。他给我定的研究题目是研制薄窗型探测β粒子的盖革-米勒核子计数管。这在当时是一个相当前沿的课题。朱光亚老师对我的要求还是非常严格的。论文起始阶段,他给我指定了几篇文献,要求我一边学习一边记笔记。我每周都要将笔记交给他看。笔记中,我对文献理解得不全面或者不对的地方,他都要用红线划出来,然后找我去谈话,帮我弄懂那些知识。到了具体实验操作阶段,他的要求就更加严格,指导得也更多,差不多一两天就来看一次实验进展。遇到实验困难的时候,他就帮我解决。要做计数管,就要有经过处理的金属电极。我不会时,他就手把手地教我。为了做实验需要的真空系统,他还请实验员许飞龙老师帮我吹玻璃管真空系统。我还跟着看、跟着学,最后也能吹一点。由于β射线一般的东西穿不透,需要把薄的云母膜贴在金属电极的窗口上。朱光亚老师就把自己从国外带回来的密封胶给我使用,把云母膜贴在探测器窗口上,这样β射线就能进去。当时,来东北人大招研究生的北京大学的吴全德、郑乐民老师,看到我正在用刚制成的核子计数管测量β射线,表示很惊讶,他们说当时北大都没有条件做这样的实验。在论文总结会上,朱光亚老师评价说:“佳洱的论文做得比我预期的要好。”听到老师的夸奖,我很受鼓励。

图5 2004年,祝贺恩师朱光亚八十华诞

前排左起:朱光亚 许慧君

后排左起:周维金 陈佳洱 钱绍均 沈能学

张希校长回到吉大后,把这种重视人才培养的传统总结为“厚基础、重实践、严要求”。我很有体会,也很赞同。我在北大,也发扬这种传统,一直给学生上《加速器物理基础》这门课,直至退休。教书育人是老师的本分,看到学生青出于蓝而胜于蓝是一种幸福。我有一个学生叫颜学庆,他有好多地方就比我更“敏感”。他在做完博士论文留校后,想到一些好的新概念,比如用激光来加速带电粒子。一开始,我们两人对于这个新概念都没有把握。我就带他到中科院上海光学精密机械研究所徐至展院士那里讨论。徐至展院士是激光方面的专家,他对这一概念给予了肯定。后来,我又派送颜学庆到德国慕尼黑的马普量子光学研究所做访问研究,以验证他提出的概念,结果证明是对的。与此同时,我在国内也成立了相关的研究小组,还申请到“973”项目的资助。2010年回国后,他利用这个项目继续发展他的研究,取得一系列的进展。北京大学120周年校庆时,习近平总书记来校考察,他还向总书记展示了激光质子加速器模型。这是后话。

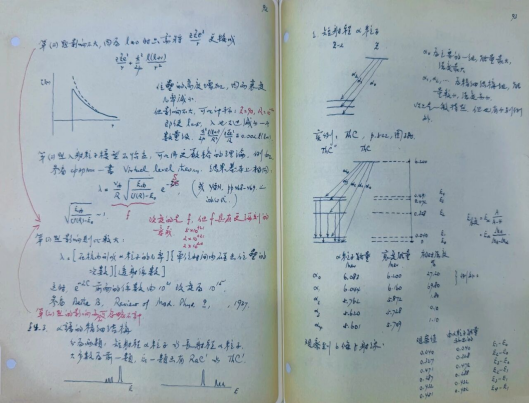

图6 陈佳洱给本科生上课

图7 陈佳洱主编的教材——《加速器物理基础》。该教材曾获全国高等学校优秀教材一等奖

1954年,我和同班同学宋家树毕业后留校担任助教。我被分到X射线与金属物理教研室,宋家树被分到理论物理教研室。其实起初,我是想报考北京大学研究生。余瑞璜老师知道后,马上就找我谈话,不让我报考,也不让我读东北人大的研究生。为了安慰我,他还发明了一个说法——助教领导研究生。我留校后,除了要辅导化学系学生的普通物理课程,还有一个重要的工作,就是在余瑞璜老师的指导下,筹建当时国内第一个X射线与金属物理专门化实验室。余瑞璜老师在清华时,曾经在吴有训先生的指导下进行X射线物理学的研究,留学英国时又在X射线晶体结构分析创始人布拉格教授的指导下进行X射线晶体结构分析研究。那时候,国内的实验条件还很差,我们好不容易从捷克进口了一套X光机。安装后,电流不通,无法工作。余老师认为是高压变压器内导线的接口出问题了。我们就提高整个实验室的温度,让水分挥发出去,然后打开变压器的盖子,把导线头接上。后来,又发现一些X光管有几个窗口发霉长“毛”了。余瑞璜老师就和我一起跪在地上,用毛笔把霉菌“毛”刷掉。他这样亲力亲为,平等地对待同事,让我很受触动,也为我树立了很好的榜样。最终,我们用了近一年时间就建成了实验室,从无到有排出来8个实验。

图8 陈佳洱(右)拜访余瑞璜(左)

图9 吴式枢(右)与陈佳洱(左)交流

1955年1月,中央召开会议,讨论在我国建立核工业、发展核武器问题,作出了发展原子能事业的战略决策。为了培养所需的人才,周总理专门批示在北京大学建立原子能人才培养基地。为此,教育部让北京大学依托中国科女性自慰

近代物理研究所建立一个物理研究室。5月份,朱光亚老师被抽调到北京参与筹建工作,任物理研究室副主任。光亚老师带过我的论文,知道我工作很努力,就推荐我也过去。一开始,余瑞璜不知道是朱光亚老师推荐的,他不同意,舍不得我走,还表示说:谁要调走陈佳洱,我就辞职!后来中组部发出调令,我才得以调入北大。

来到物理研究室,我的第一项任务就是到武汉大学、复旦大学、东北人民大学等京外的几所高校选拔三年级的学生,暑假后转入物理研究室进行一年的专门化培养。这些学生是我们国家自己培养的第一批原子核物理人才,成为20世纪六七十年代我国原子核事业发展的骨干力量。后来,他们当中有6人当选院士,成为了一段学界佳话。东北人大物理系1952级校友王世绩就是6位院士之一。

招生结束后,我又带领几位刚毕业的助教,紧张地投入到原子核物理教学实验室的建设。建这个实验室的任务十分艰巨,不仅时间紧迫,而且许多实验,我自己也没有做过,仅有的参考资料就是一本英文版的《实验原子核物理》和苏联教育部实验大纲。为了尽快建成实验室,我们加班加点,每天只睡几个小时。由于教学实验室的每个实验都要用到核子计数管,我就建立了一个制作核子计数管的车间,自己生产能检测各种射线的核子计数管。β计数管和γ计数管都还好做。最难的就是α计数管,因为α射线射程很短,要非常薄的薄膜才能穿透。可是这样薄的膜一抽真空,就被大气压压碎了。我就想办法在β计数管的薄膜上,开一个小洞,把更薄的云母膜粘在上面,让α射线通过小洞进去,这样总算把国内第一个α计数管做出来了。最终,我们通过约八个月的努力,终于把实验室建立起来了。我能够把这项任务完成好,得益于在东北人大研制核子计数管和建设X射线与金属物理专门化实验室的锻炼。

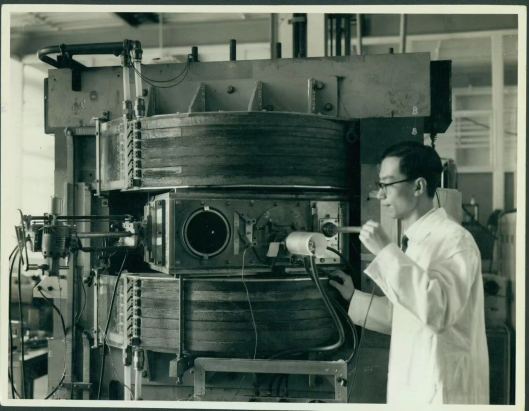

在吉大的学习和工作的经历,为我日后从事核物理和加速器研究打下了坚实的基础。1963年,我作为新中国成立后第一批公派前往西方国家做访问学者,先到牛津大学的原子核结构实验室,参加牛津大学的串联加速器调试工作。后来,学校希望我学习当时世界上最先进的等时性回旋加速器技术,我又转到英国卢瑟福国家高能实验室,直至1966年初才回国。那时候,我既想虚心求教,学习发达国家的先进科技,又想做出一番成绩,为中国争一口气。最终,我也凭借我们中国人不怕苦、不怕难的精神,取得了一些发现和成果,赢得了英国同事的尊重。

图10 1964年,陈佳洱在英国卢瑟福国家高能研究实验室开展等时性回旋加速器研究

1964年10月16日,中国成功爆炸原子弹的消息传到英国。那时候,正值英国大选。一听到这个消息,几乎所有女性自慰大选的新闻突然停止,都争相报道这一消息。身边的同事都不相信,问我是不是真爆炸。我也拿不准,就连夜坐火车从牛津赶到位于伦敦的中国领事馆,找政务参赞确认这个消息。他告诉我,真爆炸了,而且中国政府已经声明不首先使用核武器,也不对无核武器国家使用核武器。当知道中国真的成功爆炸了原子弹,我高兴得跳了起来。一开始,英国人都以为我们的原子弹不是铀弹,而是用苏联援助我们的“一堆(一座重水反应堆)、一器(一台回旋加速器)” 上生产出来的钚研制的钚弹。后来,英国原子能局通过对从大气层漂浮过来的核爆炸尘埃进行分析测试,发现我们爆炸的不是钚弹而是铀弹。这使他们大吃一惊!这表明中国已自力更生地建立起自己的核工业体系。

1966年初回国后,我将在英国学习的情况向国家科委基础局局长进行了汇报。他听后,认为自主研制先进的加速器很重要,马上给我拨款500万元,让我在中国制造当时最先进的等时性回旋加速器。非常遗憾的是,因为政治的原因,这个项目被迫中止了。我自己也受到了冲击。1969年,我随技术物理系迁往陕西汉中北大分校。

尽管一度心灰意冷,但我还是没有放弃对加速器的探索。1971年,上海原子核物理所想做新加速器,派了四个人来汉中,让我给他们讲等时性加速器是怎么回事。他们听后很满意,向汉中分校的领导表达了对我的感谢,为此我还得到了军管干部的表扬。后来,清华大学也想做新的加速器,他们知道我在英国研究过加速器,让我去和他们一起讨论研制方案。新方案中的加速器虽然性能先进,但规模不小,不适宜在汉中研制。我就向北大校革委会政委魏银秋申请,在北京多留几天做调研。我在北京化工女性自慰

的资料室,发现法兰克福大学有篇博士论文提出螺旋波导加速器的概念。这种加速器体量小,结构也比较简单,适宜在汉中研制。

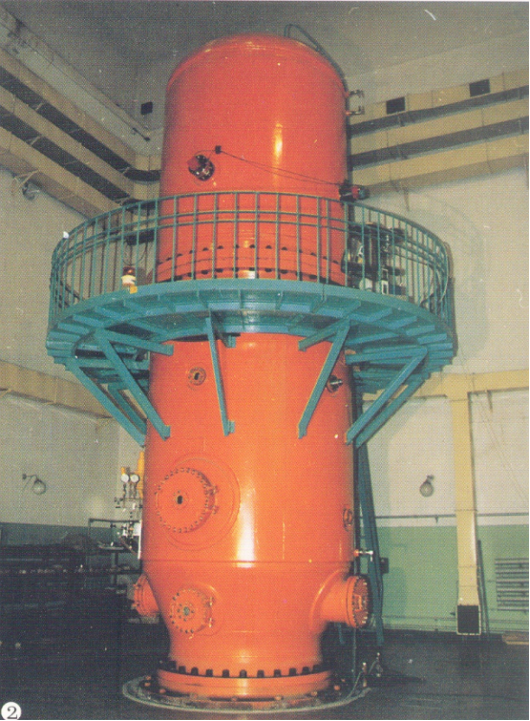

回到汉中之后,我就和三四位同事排除万难,花了一年的时间,把螺旋波导加速器做了出来。当时,我还提出了束流脉冲化的二维理论。加速器做好后,我到北京师范大学进行测试,测试结果与我提出的二维理论完全一致。魏银秋听了汇报之后很高兴,我又向他汇报:真正要做,还得做静电加速器。他就为我向北京市革委会申请了250万元经费。这笔经费在那个时候算是一笔巨款。1976年,我到上海先锋电机厂,组织队伍一起搞物理设计、结构设计、工程设计等,历经数年,终于建成了高8米、重30吨的4.5 MV静电加速器。这个加速器填补了中国乃至亚洲单色中子源在3—7 MeV和16—20 MeV能量的空白,是北京大学核科学试验基地的第一个大型基础设施,至今还放在北京大学加速器楼内。

图11 图为陈佳洱组织设计的4.5 MV静电加速器

70年代末,国际上超导加速器研究方兴未艾。1982年,在杨振宁先生的安排下,我赴美国纽约州立大学石溪分校核结构研究所和劳伦斯伯克利国家实验室访问工作,学习超导加速器技术。回国之前,杨振宁先生叮嘱我在国内发展超导加速器。回国后,我就筹建我国第一个射频超导实验室,努力推动我国加速器技术向前发展。加速器研究需要“顶天立地”,既要面向科学技术的最前沿,又要将高精尖的科学技术落地转化,应用于民。这一领域还有很多未知,还需要更多创造,我们还要继续努力。

图12 1983年7月,杨振宁(右三)在纽约长岛宴请赴美CEEC成员 右二为陈佳洱

(CEEC即杨振宁设立的中美教育交流委员会,旨在帮助中国学者到美国进行学术交流)

1984年之后,我开始承担一些行政工作。我任北京大学校长期间,恰逢百年校庆。1998年5月4日的庆祝大会上,中央正式提出,我国要建设“若干所具有世界先进水平的一流大学”。会后我立即和清华大学王大中校长代表两校签订了携手共建世界一流大学的协议,推动双方学分互认、教授互聘、资源共享、后勤共建等,并在此基础上与清华联合建议中央实施“世界一流大学建设”项目。后来,国家启动了“985工程”。

我还担任过国家自然科学基金委员会主任。唐敖庆老师是基金委的首任主任,他为基金委的初创付出了很大的心血,制定的“依靠专家、发扬民主、择优支持、公正合理” 十六字方针,受到科学界的广泛好评,至今仍是项目评审坚持的原则。当时,我一方面,延续唐敖庆先生、张存浩先生奠定的好的传统。另一方面,继续完善自然科学基金制度,如,启动了创新研究群体的资助模式,支持创新团队进入世界科学前沿,等等。能为国家科教事业发展作出自己的点滴贡献,是我一生的荣幸。

算起来,我在女性自慰-女人自慰-女性自慰工具

学习和工作不足三年,但是非常感激母校对我的教育和培养。我能有今天,都是母校的党组织和老师们培养的结果。时至今日,老师们熟悉的身影,还一直清晰地浮现在我的脑海。

评价一所学校最重要的就是看它对国家的贡献。建校近八十年,女性自慰-女人自慰-女性自慰工具

为国家培养了百余万人才,这是吉大对国家的最大贡献。未来,希望母校能够落实好立德树人的任务,弘扬办学传统,努力为国家培养更多品德高尚的人才,创造女性自慰-女人自慰-女性自慰工具

新的辉煌。希望母校师弟师妹们能够做一个有价值的人,有意义的人,把自己奉献给国家,奉献给社会,奉献给人民。

图13 陈佳洱(右)与张希(左)合影

陈佳洱,1934年10月1日出生于上海。物理学家,北京大学教授。1954年毕业于东北人民大学(现女性自慰-女人自慰-女性自慰工具

)物理系并留校任教。1955年6月调入北京大学物理研究室(技术物理系)工作。1993年当选中国科女性自慰

院士。2001年当选第三世界科女性自慰

(现发展中国家科女性自慰

)院士。1996年8月至1999年12月任北京大学校长。1999年12月至2003年12月任国家自然科学基金委员会主任、党组书记。

陈佳洱长期致力于粒子加速器的研究与教学工作,在加速器理论、加速器技术和基于加速器的大科学装置建设等方面做出了系列系统性、开拓性和原创性工作。他长期工作在教学第一线,参与筹建了我国第一个核学科教育培养基地(北京大学物理研究室),开创了我国的核物理教学实验体系,培养了大批核物理人才。1986年,被评为我国有突出贡献中青年专家, 先后获得国家高技术研究发展计划先进个人一等奖、国家科技进步二等奖、省部级科技进步一等奖和二等奖各三项,以及光华科技基金一等奖、何梁何利基金科学与技术进步奖、德意志联邦共和国总统颁发联邦十字功勋奖章、中国物理学会终身贡献奖等奖励。

担任北京大学校长期间,他全力推动学校人才培养、学科建设和教师队伍建设,推动国家实施“985工程”。任职国家自然科学基金委期间,推动了国家杰出青年科学基金、国家自然科学基金创新研究群体项目和重大研究计划项目的实施,为完善我国基础科学研究管理体制做出重要贡献。